Piccole cose

- Aprile 2020

In questi giorni difficili ci siamo chiesti quale pensiero potesse avere Codici su quello che sta succedendo. Ci siamo risposte che è ancora presto, non abbiamo avuto modo di parlarne insieme, stiamo vivendo in una dimensione più privata, viviamo condizioni molto diverse e abbiamo sensibilità differenti.

Per questo vogliamo valorizzare tutta questa diversità, componendo un racconto collettivo di come stiamo vivendo questi momenti. Sarà il punto di partenza per il prossimo numero della rivista codici404.

Piccole cose

Massimo Conte

Sono iscritto da tempo ai Red Hand Files di Nick Cave, la conversazione pubblica che il musicista australiano sostiene con i suoi fan. Nella newsletter numero 90 Nick Cave risponde a un suo ascoltatore che da Londra gli chiede cosa fa durante l’isolamento una persona creativa. Nella sua risposta scrive:

Saskia, ci sono altre forme di impegno, disponibili per tutti noi. Un’e-mail a un amico lontano, una telefonata a un genitore o a un fratello, una parola gentile a un vicino, una preghiera per coloro che lavorano in prima linea. Questi semplici gesti possono legare insieme il mondo – lanciando fili d’amore qua e là, collegandoci infine tutti – in modo che quando emergeremo da questo momento saremo unificati dalla compassione, dall’umiltà e da una maggiore dignità. Forse vedremo anche il mondo con occhi diversi, con una venerazione risvegliata per la meraviglia che è. Questo potrebbe, in effetti, essere il lavoro creativo più vero di tutti.

Un elenco di piccole cose che ci rendono rilevanti non per quello che facciamo, ma per quello che possiamo essere. Non per noi stessi o con noi stessi, ma per gli altri e con gli altri.

La fede nelle piccole cose è una scoperta recente, almeno per me. L’ho anche scritto in una delle canzoni che canto quando indosso la maschera di Katsushiro. Si intitola Lilliput e i suoi versi dicono: Piccole parole dette sotto voce per raccontare di gioie e personali rivoluzioni. Piccoli gesti, che quelli grandi li hanno già fatti tutti e a noi resta solo la tenerezza. Piccole cose lasciate indietro per il bisogno di tracce che diano un senso al cammino. Esserci e sparire, non pensarsi indispensabili. Presenti e precari, ma prima di tutto esserci.

In questi giorni sento le colleghe e i colleghi che lavorano nei servizi sociali, scrivo alle persone a cui faccio supervisione e che lavorano nelle comunità, leggo delle tante persone che si sono messe a disposizione, che stanno dedicando tutte le proprie energie.

Io sto lavorando da casa. Le riunioni e i laboratori su Zoom, i gruppi su WhatsApp e su Telegram, le mail, il lavoro di analisi dei dati e di scrittura. Parte del mio lavoro è fatto di lettura e di studio, un vero privilegio. In questo momento il mio lavoro si integra nel mio privato. Intorno ho mia moglie, le mie figlie, il mio cane. Vivo il mio ruolo pubblico nella dimensione e negli spazi del privato. Altre e altri stanno comprimendo il proprio privato per fare fronte alle responsabilità del loro ruolo pubblico. Per me, una condizione che mi genera profonde contraddizioni.

Nasce tutto dalla stagione che stiamo vivendo in casa. La malattia di mia moglie e le fatiche del mio nucleo familiare, mai come in questo momento, contrappongono la tutela della dimensione privata e il senso di responsabilità verso la dimensione pubblica. Una contraddizione irrisolta, forse irrisolvibile, con cui non posso che scendere a patti.

Non so se abbia senso contrapporre la forza alla fragilità, mi è sempre sembrata una contrapposizione finta, tutta dentro una visione patriarcale della mascolinità e subalterna a un’idea della vita centrata sulle abilità utili per essere produttivi. Mai come in questo momento, invece, sento quanto sia importante sentirsi e riconoscersi fragili, anche quando questa fragilità nasce dall’essere responsabili della fragilità di chi amiamo. Un pensiero che mi ha colpito come una frustata qualche sera fa, mentre portavo Ares a fare l’ultima passeggiata della giornata.

Le passeggiate con il cane sono piccoli riti, solo apparentemente uguali tra loro: ci sono quelle in cui giochiamo insieme e dialoghiamo in qualche modo; ci sono quelle in cui mi annoio e continuo a guardare nervosamente il telefonino; ci sono quelle in cui vivo in una sorta di sospensione del tempo. Poi ci sono quelle in cui il flusso dei pensieri prende una sua deriva e le immagini si alternano le une alle altre, fino ad arrivare a scoprire un nocciolo nascosto e profondo.

A me è successo all’altezza di piazzale Sesia, subito dopo avere girato da via Mamiani. Nella mente sono tornato a parecchi anni fa, quando lavoravo come giornalista per Radio Genova Popolare. Sto raccogliendo interviste a persone malate di AIDS e ai loro familiari, visitandole nelle loro case con il mio registratore a cassette e il mio blocco per scrivere. Sono seduto su un divano a fiori, con alla mia sinistra una grande finestra che dà su un giardino condominiale solo in parte nascosto da una tenda bianca. Di fronte a me un uomo alto, magro, con un cardigan chiaro, avvolto in una coperta dai motivi scozzesi. Lui è seduto su una poltrona reclinabile, di quelle che sembrano fatte solo per le persone anziane. Accanto a lui una donna di cui non riesco a ricordare il volto, è la moglie. È lei che sta parlando ora, mi racconta di cosa significa vivere con una persona il cui sistema immunitario è sparito, la cui conta dei linfociti è regolarmente al di sotto di qualsiasi idea di normalità. Nel mio ricordo mi dà del lei. Sa, mi dice, ho imparato che il gesto più grande di amore è lavarsi le mani. Sempre, soprattutto prima di toccarlo. Non so se lo può capire, ma essere sana e pulita è il mio modo per dirgli che lo amo.

Stare in casa il più possibile, mettere la mascherina per andare al supermercato, non salire in ascensore con gli altri, lavarmi le mani. Tutti gesti che acquistano un senso rinnovato: mi riconosco fragile perché responsabile della fragilità di chi amo.

Inevitabilmente questo comporta vivere in spazi ristretti. Per noi particolarmente ristretti: i nostri cinquanta metri quadri in cui viviamo in cinque, cane incluso. In un’altra mia canzone ho usato un verso in cui mi riconosco molto: uno spazio ristretto genera pensieri ristretti.

Ecco, in questi giorni penso pensieri ristretti. Leggo pensieri molto grandi, attente analisi di come il virus parli del capitalismo e della sua riproduzione, del biocidio e del modo in cui questo si trasforma in omicidio, dei sistemi di controllo e di governo dei corpi, delle involuzioni democratiche tipiche di uno stato di eccezionalità gestito all’insegna dell’idea di guerra. Sono tutti pensieri che condivido, ma che non riesco a pensare da solo, che non riesco a sentire dentro di me. Sollecitano la mia parte razionale in un momento in cui sento più forte la mia parte empatica. Sento anche di non essere in grado di usarli per occupare uno spazio pubblico, neanche per farmi portavoce o ripetitore. Voglio dire, sono contento che ci sia qualcuno che lo sappia fare e che solleciti il nostro pensiero critico. Semplicemente a me non viene, a me viene da dire: guardiamoci, siamo profondamente umani.

Quello che sto facendo è amare e proteggere chi amo, mandare messaggi di vicinanza alle persone con cui sono in contatto, cercare di fare al meglio possibile il mio lavoro, anche in queste condizioni così particolari.

La mia ritrosia nasce dal corto circuito tra pensiero critico e azione critica, credo. Presente e attivo nella cura del mio spazio privato, come posso al tempo stesso essere coerente con le prese di posizione pubbliche necessarie a opporsi a tutto quello che stiamo vivendo?

Sulla coerenza tra pensiero e azione mi viene in mente una riflessione di Primo Levi. Ne I sommersi e i salvati, uno dei libri più intensi che abbia mai letto, Levi fa un ragionamento che mi sembra molto contemporaneo. Scrive pagine molto lucide sul ruolo del testimone, del sopravvissuto, di chi deve dare conto, a se stesso e agli altri, di essere passato attraverso l’inferno e di essere ancora vivo. Dice una cosa molto potente, dice che una consapevolezza che il sopravvissuto si porta dietro è che non è sopravvissuto perché migliore di chi non c’è riuscito. Anzi, lui dice che spesso a morire sono stati proprio i migliori: chi si è sacrificato per dare il proprio cibo agli altri, chi si è opposto alla deportazione, chi non ha accettato gli ordini dei nazisti, chi non ha voluto adeguarsi al sistema concentrazionario. Chi è sopravvissuto sa quanto si sia dovuto adeguare al sistema del campo di concentramento, conosce i propri egoismi, sa quante volte ha agito mosso dalla paura e non dal proprio senso etico. Penso che questi giorni di chiusura mi stiano insegnando molto su questo tema: di certo una consapevolezza, i migliori sono altri.

La mia lista personale dei migliori di me è molto lunga. I volti che occupano la parte alta della mia personalissima classifica sono volti popolari che non avranno mai popolarità. Hanno nomi precisi: Lucia, Elisabetta, Toni, Paola, Dario, Emanuela, Rosanna, Maria, Benedetta, Daniela, Monica, Michele, Cristian, Alessandra, Cesare, Massimiliano. La lista potrebbe continuare all’infinito.

Nell’elenco ci sono le persone che lavorano al supermercato sotto casa e che quotidianamente fanno i conti con le proprie preoccupazioni e le proprie paure perché altri possano vivere l’isolamento con la sicurezza dei beni necessari. Hanno mascherine talmente sottili da essere inutili, quando non ci sono abbastanza guanti monouso utilizzano quelli per la frutta e la verdura, sono protetti da pareti di plexiglas che tutelano giusto il metro lineare che occupano. Ognuna e ognuno con le proprie idiosincrasie, certamente, ma ognuna e ognuno parte di quel tessuto connettivo e relazionale che sostiene la nostra quotidianità. Nodi di quella rete di prossimità che i teorici della società ci aiutano a leggere come una parte fondamentale dell’infrastruttura sociale.

Nell’elenco ci sono le funzionarie e i funzionari delle amministrazioni pubbliche, le assistenti sociali, le educatrici e gli educatori di tante realtà con cui collaboriamo e che stanno continuando a garantire la vita del sistema dei servizi perché le persone possano ancora trovare una rete di sicurezza, la tutela dei propri bisogni, la cura necessaria a sostenere i percorsi difficili. Nel mio elenco ci sono le insegnanti e gli insegnanti che si stanno mettendo alla prova, reinventando il modo di dialogare e di lavorare con classi che vedono attraverso il monitor di un computer.

Nell’elenco c’è Paolo che, da utente esperto in un progetto sulla psichiatria, prepara il cibo per i suoi pari, glielo porta e poi organizza una cena collettiva su Skype per continuare, a distanza, quel dialogo che fa sentire meno sole e spaventate persone che stanno vivendo un passaggio importante della propria vita.

Sono convinto che ognuna e ognuno di noi stia collezionando tante e diverse storie fatte così, storie di un’umanissima quotidianità e di persone capaci di essere presenti. Prima di tutto di esserci.

Le persone che ho in mente le vorrei illuminare tutte, perché anche voi possiate vederle e vedere quanta meravigliosa umanità abbiamo intorno. Chissà, se le illuminassimo tutte, dall’alto, dai satelliti, apparirebbe un pianeta che ci riempirebbe di stupore. Un rinnovato Gagarin potrebbe dire: Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini.

Lo scrivo senza nessuna romanticizzazione. Quello che stiamo vivendo fa schifo. Ha lasciato le persone sole davanti al proprio dolore. Ci ha messo nelle mani di tecnocrati e politici che hanno eroso le nostre libertà personali per alzare il livello di controllo. Ha consegnato molte e molti a una morte orrenda perché le politiche liberiste hanno smantellato la sanità pubblica. Ha costretto donne, bambine e bambini a convivere con uomini violenti. Ha ignorato il dramma di centinaia di migliaia di persone perché senza i documenti in regola. Ha mietuto vittime in chi ha svolto il proprio lavoro di cura senza le necessarie garanzie e tutele. Ha dato l’ennesima occasione di passarella a persone che andrebbero allontanate da ogni scena pubblica per la disgustosa interpretazione dell’essere umano che offrono.

In buona sostanza, ha reso ancora più evidente la distanza sociale, questa incurabile, tra chi vive nel proprio privilegio e chi di privilegi non ne ha. Lo scrivo, quasi sottovoce, consapevole dei miei di privilegi: maschio, bianco, italiano, con buone reti di relazione, in buona salute, con una situazione economica instabile ma accettabile, con una buona reputazione sociale, con una casa in affitto e la macchina di proprietà, con una famiglia pronta a sostenermi, istruito, digitalmente connesso, tutto sommato sereno. Anche con l’incredibile privilegio di prendermi cura del mio piccolo spazio privato, così tanto densamente popolato, continuando a fare il lavoro che ho scelto di fare.

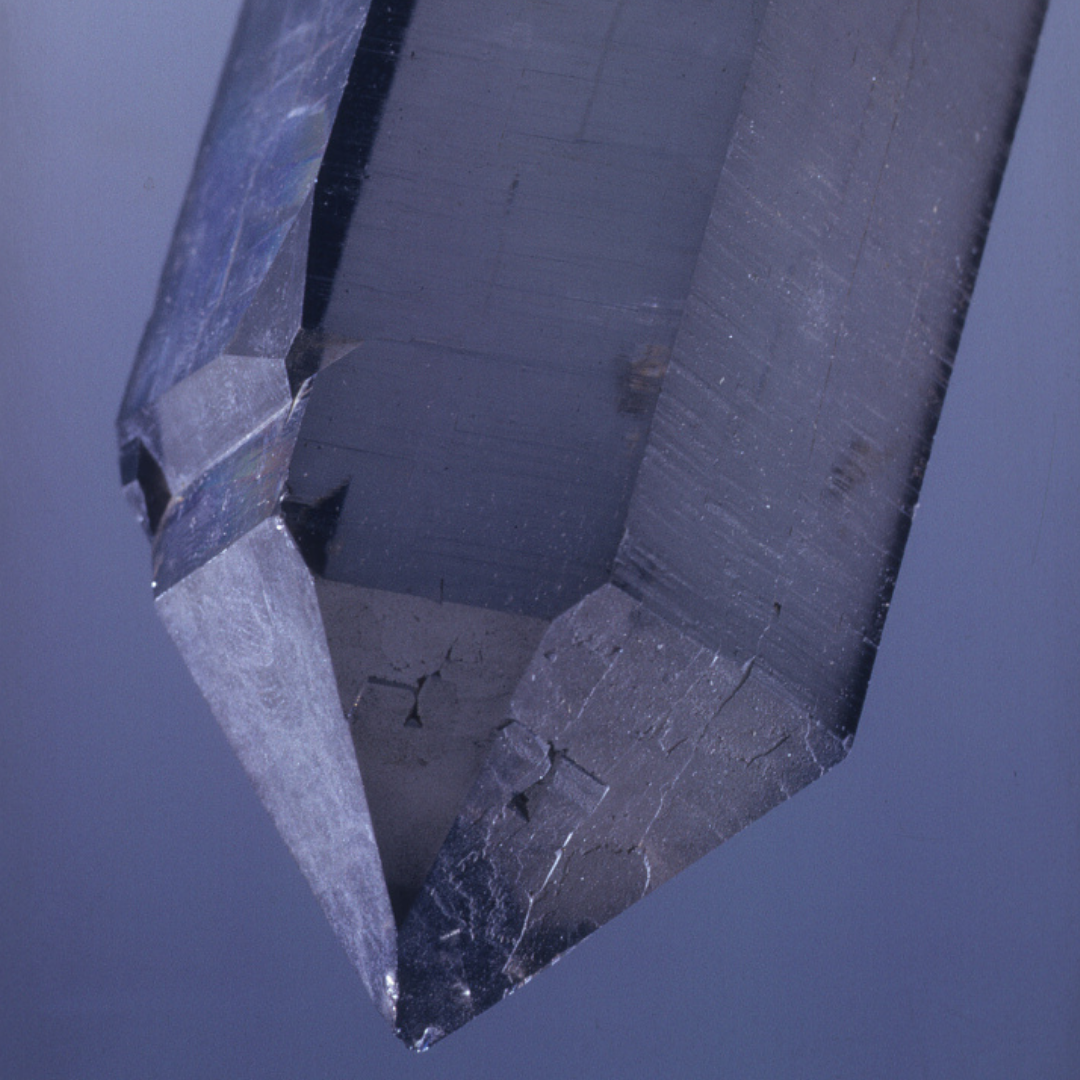

Foto ☉☉ Quartz – Primary Mineral – Smithsonian Open Access

Pirite, Grafite, Marcasite, Calcite, Aragonite e Quarzo sono alcuni tra i minerali accomunati dalla stessa origine: il polimorfismo ricostruttivo. È la reazione che permette la riorganizzazione praticamente completa della struttura cristallina. Questo tipo di trasformazione richiede una grande quantità di energia, non è facilmente reversibile ed è piuttosto lenta. Una metafora di quello che stiamo percependo in questi giorni.

Le immagini vengo dalla Smithsonian Open Access che un mese fa ha resto disponibili 2,8 milioni di immagini e dati in CC0.

Ricerca immagini a cura di Camilla Pin Montagnana